Unità 4- Il diritto alla salute nella CEDU

| Site: | Insegnamenti On-Line |

| Course: | Diritto sanitario (Torino) - 9 CFU - 21/22 |

| Book: | Unità 4- Il diritto alla salute nella CEDU |

| Printed by: | Guest user |

| Date: | Monday, 24 November 2025, 9:21 AM |

Description

Questa unità analizza la tutela della salute nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.1. Il diritto alla salute nella CEDU

Il quadro di riferimento della normativa europea in materia di salute si compone inoltre delle norme contenute nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La Convenzione vincola il legislatore italiano in quanto fonte di obblighi internazionali, che la Costituzione pone in posizione sovraordinata rispetto alle fonti primarie (art. 117, co. 1, Cost.). Le norme in essa contenute operano come norme interposte, quindi parametro di legittimità costituzionale delle norme interne e criterio per un’interpretazione costituzionalmente orientata.

La violazione dei diritti definiti nella CEDU può essere oggetto di ricorso diretto - da parte dei cittadini dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione stessa - di fronte alla Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali con sede a Strasburgo (Corte EDU).

L'Unione europea aderisce alla CEDU e i diritti da essa garantiti entrano a far parte del diritto dell’Unione come principi generali (art. 6 TUE), anche se - diversamente da quanto previsto per la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la CEDU non ha acquisito lo stesso valore giuridico dei Trattati e l’adesione dell’Unione non ne modifica le competenze.

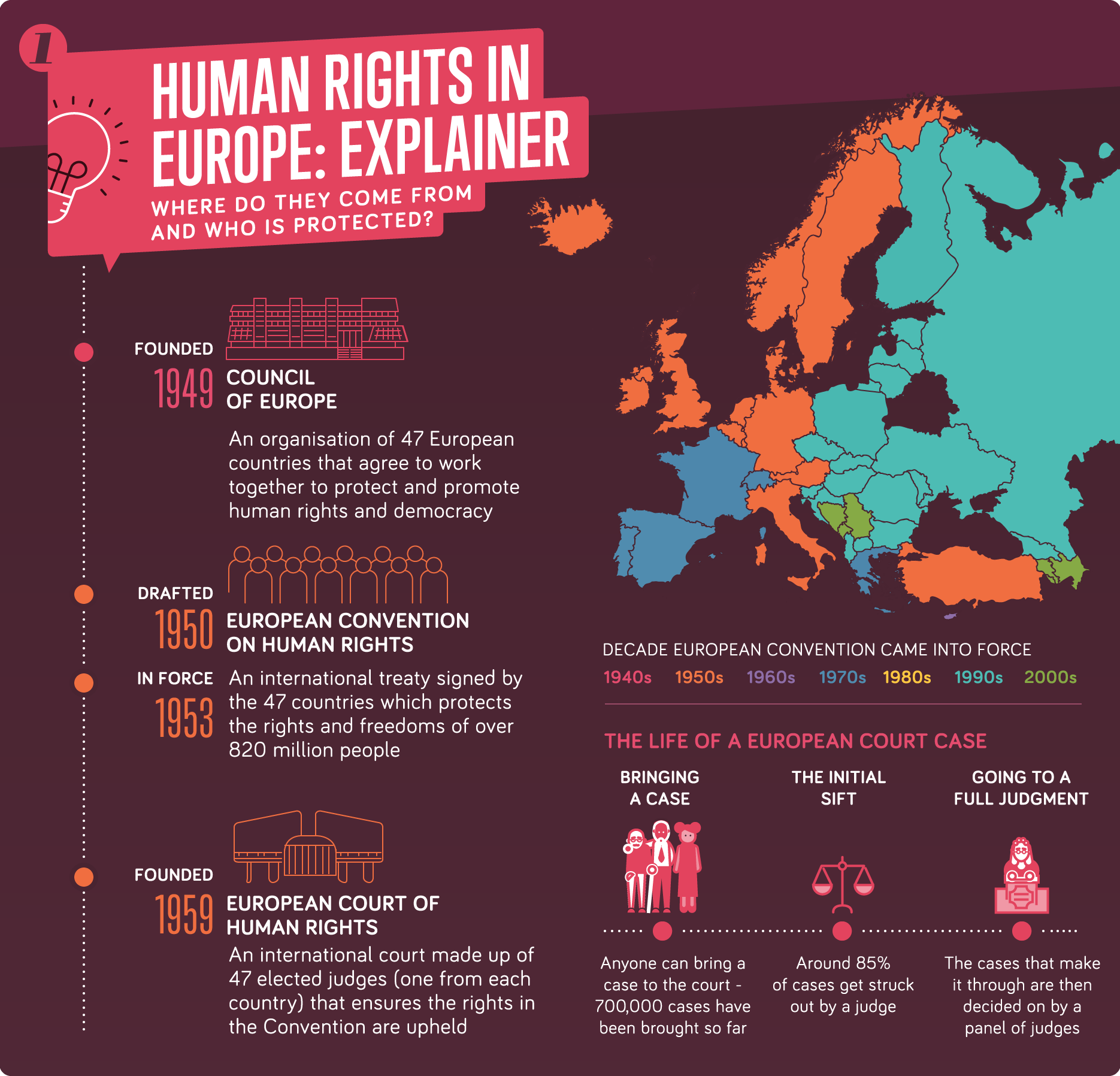

Per conoscere le modalità di funzionamento della Corte EDU guarda l'infografica.

Il catalogo di diritti riconosciuti dalla CEDU si limita a posizioni riconducibili essenzialmente al novero delle c.d. "libertà negative" e ai diritti di partecipazione di stampo ottocentesco, mancando un'espressa menzione per i diritti a prestazione affermati dal costituzionalismo del XX secolo. Così non è riconosciuto espressamente il diritto alla salute, ma ciò non ha impedito alla Corte EDU di fondarne la tutela in via interpretativa sui diritti affermati dalla Convenzione stessa.

In particolare i principali diritti che hanno formato la base interpretativa del riconoscimento della tutela della salute nella CEDU sono il diritto alla vita (art. 2), il divieto della tortura e di atti inumani e degradanti (art. 3) e il diritto alla tutela della vita privata e familiare (art. 8).

La Corte ha affermato la preminenza del diritto alla vita (art. 2) - rispetto a tutti i diritti espressi nella CEDU - in quanto senza di esso «il godimento di qualsiasi altro diritto e libertà garantiti dalla Convenzione sarebbe illusorio» (Corte EDU, 9 aprile 2002, n. 2346/02, Pretty c. Regno Unito).

Il diritto alla vita (art. 2) «impone allo Stato l'obbligo non solo di astenersi dal dare la morte “intenzionalmente” ma anche di adottare le misure necessarie per la protezione della vita degli individui sottoposti alla sua giurisdizione» secondo principi che si applicano anche nell'ambito della sanità. Tali obblighi positivi implicano l'adozione da parte dello Stato di una regolamentazione che imponga alle strutture sanitarie, pubbliche o private, di «dotarsi di misure atte ad assicurare la protezione della vita dei pazienti» (Corte EDU, 17 gennaio 2002, n. 32967, Calvelli e Ciglio c. Italia), sicché si determina una violazione del diritto alla salute nel caso in cui non sussista una regolamentazione a tal fine idonea.

La responsabilità dello Stato per i danni alla salute («inosservanza dell’obbligo di proteggere la vita») non si configura tuttavia ove non sia accertata la conoscibilità, all'epoca dei fatti, dei rischi correlati a un determinato trattamento sanitario, dei quali dunque non può lamentarsi la mancata informazione agli interessati (Corte EDU,1 dicembre 2009, 43134/05, G. N. c. Italia).

In un recente caso in materia di cure compassionevoli (Corte EDU, 6 maggio 2014, n. 62804/13, Durisotto c. Italia), la Corte ha affermato che «l'impossibilità per la figlia del ricorrente di accedere alla terapia “Stamina” richiede chiaramente un esame sotto il profilo dell’articolo 8 della Convenzione, la cui interpretazione, per quanto riguarda la nozione di “vita privata”, trae ispirazione dalle nozioni di autonomia personale e di qualità di vita». Nel caso di specie la Corte ha ritenuto l’insussistenza del carattere discriminatorio del rifiuto di autorizzazione all'accesso di una paziente a queste cure, presa con decisione debitamente motivata e non arbitraria dall'amministrazione sanitaria. Inoltre la stessa ha concluso sostenendo che non viola le norme CEDU il fatto che l’autorizzazione all'accesso a tali cure sia stata invece concessa a persone che si trovavano in uno stato di salute simile a quella della ricorrente (artt. 14 e 8).

Così oltre al diritto alla vita, la Corte Edu è intervenuta in ambito sanitario in sede di tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), ove si è ricondotta alla "sfera più intima e intangibile della persona umana" in quanto incoercibile, la scelta di avere o meno un figlio, anche ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita. E' in sede di applicazione di questa giurisprudenza che la Corte costituzionale italiana ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il divieto alla fecondazione eterologa per le coppie affette da infertilità o sterilità, e ha poi annullato il divieto di diagnosi genetica preimpianto in un caso di coppia fertile portatrice di malattia genetica ereditaria (Corte Edu, 28 agosto 2012, Costa e Pavan c. Italia).

Dalla giurisprudenza CEDU emerge come, sebbene la Convenzione non contenga una previsione specifica del diritto alla salute, lo stesso venga garantito attraverso la tecnica c.d. della protezione «par ricochet», una protezione in altre parole di riflesso delle diverse norme della Convezione sopra richiamate.

Per una sintesi della giurisprudenza della Corte EDU sul diritto alla salute guarda l’infografica.