Unità 9 - La disciplina delle professioni sanitarie e la libera circolazione dei professionisti in Europa

| Site: | Insegnamenti On-Line |

| Course: | Diritto sanitario (Torino) - 9 CFU - 21/22 |

| Book: | Unità 9 - La disciplina delle professioni sanitarie e la libera circolazione dei professionisti in Europa |

| Printed by: | Guest user |

| Date: | Monday, 24 November 2025, 9:21 AM |

Description

La disciplina del personale del SSN è stata interessata nel tempo dall'evoluzione della normativa nazionale - a partire dalla l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del SSN - nonché dall'affermarsi dell'ordinamento dell'Unione Europea, in applicazione dei principi di concorrenza e libera circolazione.

1. La disciplina del personale degli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale

La disciplina del personale del SSN - che è pari a poco più del 20% dei dipendenti pubblici - è stata interessata nel tempo non solo dall'evoluzione dell'ordinamento nazionale ma anche da quella di derivazione dell'ordinamento dell'Unione Europea in applicazione del principio della libera circolazione dei professionisti e dei lavoratori (art. 45, 49, 56 TFUE).

- elaborazioni Aran su dati RGS - IGOP. Dati aggiornati al 16/12/2013, in www.aranagenzia.it

Con l'istituzione del sistema sanitario nazionale e la coeva riforma dell'impiego nel settore pubblico (l. 23 ottobre 1992, n. 421; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29), è stato introdotto un sistema di regole unitario in sostituzione della molteplicità dei regimi giuridici e trattamenti economici sino a quel momento applicabili al personale sanitario, e al personale pubblico in genere.

Il personale delle unità sanitarie locali - proveniente dagli enti soppressi o neoassunto - è reclutato con contratto di lavoro subordinato disciplinato dal c.d. "testo unico sul pubblico impiego" (d.lgs. 30 giugno 2001, n. 165, art. 1, co. 2°, ove si prevede l'applicabilità della disciplina ad "aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale").

I dipendenti degli enti pubblici operanti in ambito sanitario sono dunque "contrattualizzati", nel senso che, a seguito della riforma di cui alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 e al conseguente decreto di attuazione (d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e s.m.i.), si applicano ad essi le norme di diritto del lavoro poste dal codice civile e dalla legislazione speciale, ove non derogate dal testo unico sul pubblico impiego.

Il rapporto, come anticipato, è instaurato con la stipulazione di un contratto individuale di lavoro, normalmente a tempo indeterminato, che sostituisce il previgente atto unilaterale di nomina ed è soggetto ai contratti collettivi di settore e sottoscritto all'esito del superamento di un concorso pubblico, secondo un principio che vale per tutti i "pubblici uffici" (art. 97, comma 4, Cost.).

Il personale sanitario pubblico si differenzia da quello impiegato nelle strutture sanitarie privato per le numerose norme speciali definite dal testo unico sul pubblico impiego, che costituiscono "disposizioni a carattere imperativo" e non sono dunque derogabili dalla contrattazione collettiva (d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 2, co. 2°).La disciplina deroga rispetto a quella di diritto comune con riferimento a molteplici istituti, quali le incompatibilità (art. 53) e il procedimento disciplinare (art. 55), l'attribuzione di mansioni superiori (art. 52), l'accesso alla dirigenza (art. 28) e l'attribuzione dei relativi incarichi (art. 19), ecc.

Suddette previsioni speciali trovano un preciso fondamento costituzionale nelle norme che forniscono la definizione degli status di funzionari e dipendenti pubblici, prevedendo i principi organizzativi di imparzialità e buon andamento (art. 97, co. 2°, Cost.), l'accesso al pubblico impiego per concorso (art. 97, co. 4°, Cost.), l'esclusivo servizio della Nazione (art. 98, Cost.), l'obbligo di esercitare le proprie funzioni con "disciplina e onore" (art. 54, co. 2°, Cost.), oltreché la responsabilità personale e diretta di funzionari e dipendenti per gli atti compiuti in violazione di diritti, secondo le leggi penali, civili e amministrative (art. 28 Cost.).

Responsabilità e obblighi che nel servizio sanitario nazionale si estendono a quanti operano in qualità di "agenti" delle ASL in ragione di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali ad es. i medici di base convenzionati.

Il contenzioso sui rapporti di lavoro del personale sanitario è, come per tutti gli altri dipendenti pubblici contrattualizzati, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario (d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 63), con la sola eccezione delle controversie sull'instaurazione dei rapporti di lavoro mediante pubblici concorsi, viceversa attribuite al giudice amministrativo.

Alle norme poste dal testo unico del pubblico impiego si aggiungono alcune previsioni speciali relative al rapporto di impiego della dirigenza medica e delle altre professioni sanitarie, che prevalgono sulla disciplina generale e investono in particolare il conferimento degli incarichi, il regime di esclusività del rapporto, la formazione e pochi altri aspetti (d.lgs n. 421 del 1992, cit., art. 15 ss.).

1.1. La contrattazione collettiva in ambito sanitario

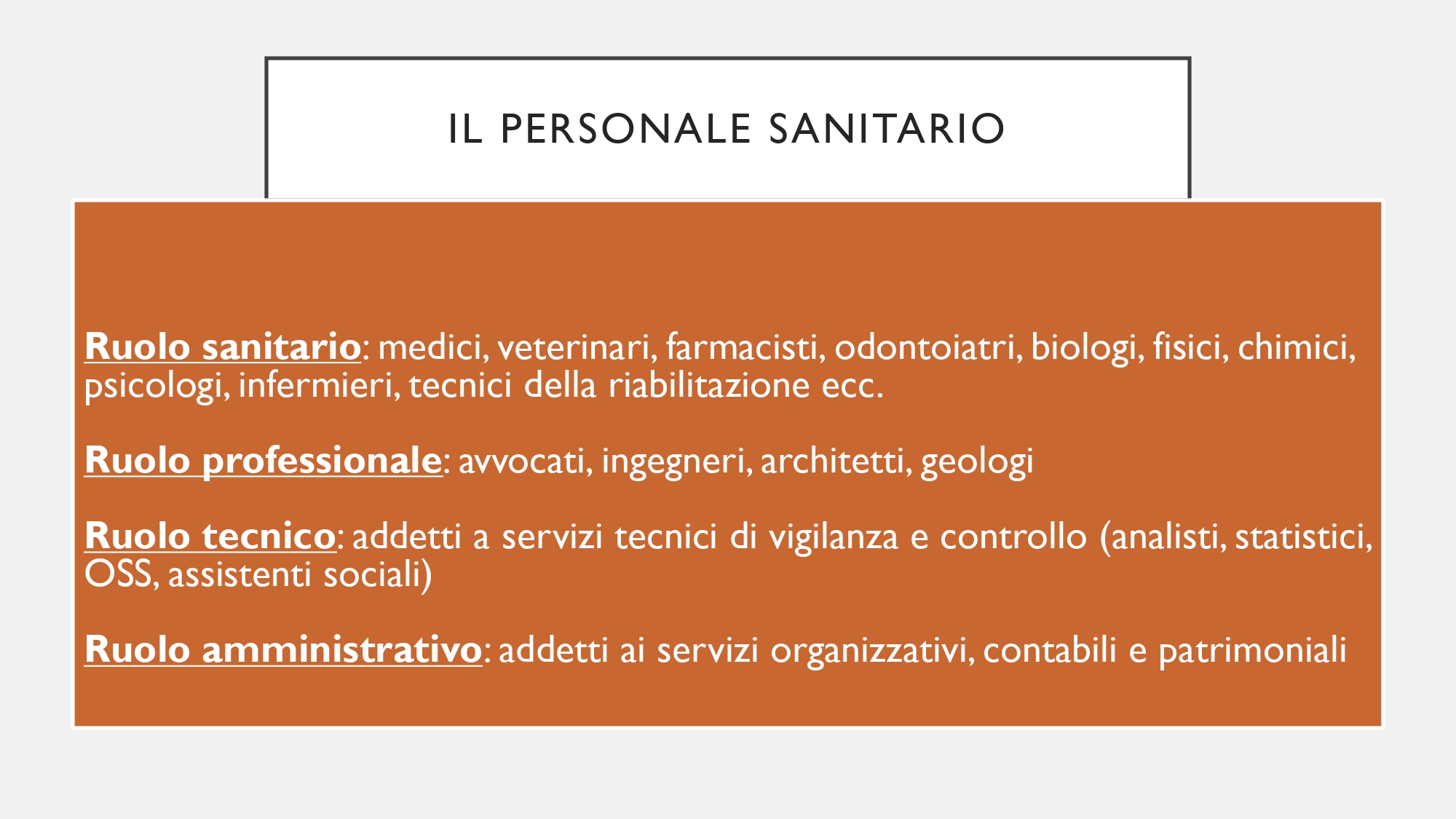

La nozione di personale sanitario non comprende solo gli "operatori sanitari" in senso stretto (medici, veterinari, infermieri, ecc.), ma più ampiamente tutti coloro che operano nell'ambito delle strutture del servizio sanitario nazionale in ragione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato.

I dipendenti di tali organizzazioni sono inquadrati in quattro ruoli: sanitario, professionale (comprensivo di ingegneri, geologi, architetti, avvocati), tecnico ed amministrativo (d.p.r. 20 dicembre 1979, n. 761, di attuazione della delega di cui alla l. n. 833 del 1978, art. 1) e classificati inizialmente in "qualifiche funzionali" e livelli retributivi (in sostituzione del sistema delle carriere), poi in categorie o aree funzionali (art. 52, co. 1 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale fa espressamente riferimento ad «almeno tre distinte aree funzionali»).

La contrattazione collettiva prevede per il comparto sanità quattro categorie (A-B-C-D) caratterizzate da una serie di requisiti professionali ritenuti indispensabili per l'accesso, tra cui anzitutto il titolo di studio richiesto.

Le categorie sono articolate in profili professionali individuati mediante le declaratorie, che descrivono l'insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna e "corrispondenti a livelli omogenei di conoscenze, competenze e capacità necessarie per l'espletamento delle relative attività lavorative".

Ciascun profilo è unico e si caratterizza per la richiesta di un peculiare titolo di studio per l'accesso dall'esterno, nonché per il livello di complessità, responsabilità ed autonomia richiesto per lo svolgimento delle mansioni in esso ricomprese.

Cfr. ad es. la declaratoria relativa alla categoria A: "lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici e ad autonomia esecutiva e responsabilità, nell’ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività", che comprende tra gli altri il profilo professionale di "commesso", definito come "colui che svolge funzioni di servizio e supporto" quali ad es. l'apertura e chiusura degli uffici, il servizio telefonico e di anticamera, il prelievo e la distribuzione della corrispondenza, ecc. (cfr. CCNL comparto sanità 1998/2001, all. 1)

Da ultimo il legislatore ha previsto la riduzione di aree e comparti di contrattazione con individuazione di non più di 4 per gli uni e le altre (cfr. d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 40, co. 2°).

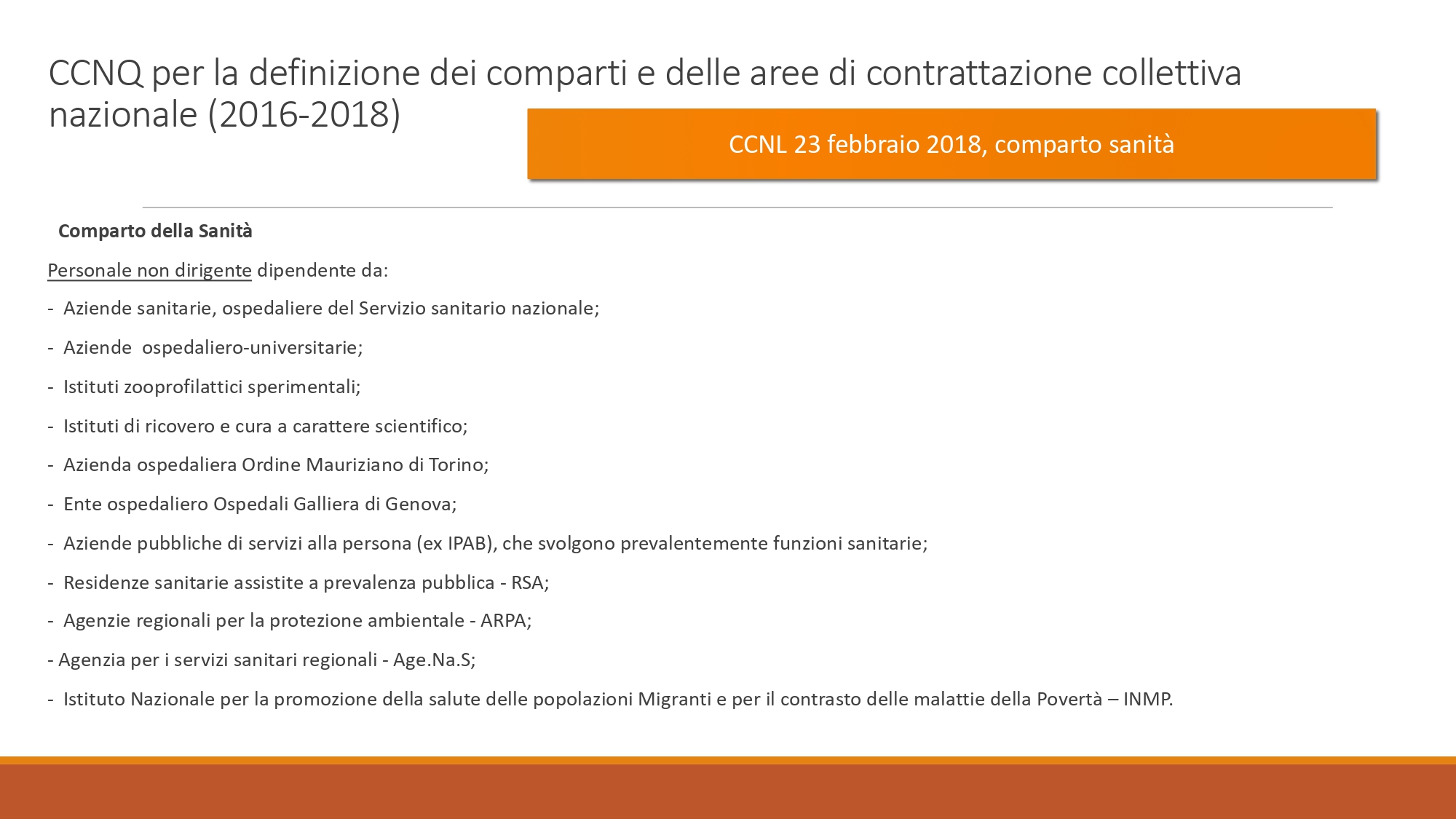

Il personale sanitario di livello non dirigenziale è così confluito nel comparto della sanità, che comprende non solo il personale di ASL e AO, ma anche quello di una congerie di altri enti comunque operanti a tutela della salute (es. Agenzie di protezione ambientale, residenze sanitarie assistite, ecc.).

Ciò significa che a tutti coloro che sono assunti con contratto di lavoro subordinato da tali organizzazioni, a prescindere da ruolo, categoria e profilo, si applica il medesimo contratto collettivo del comparto sanità.

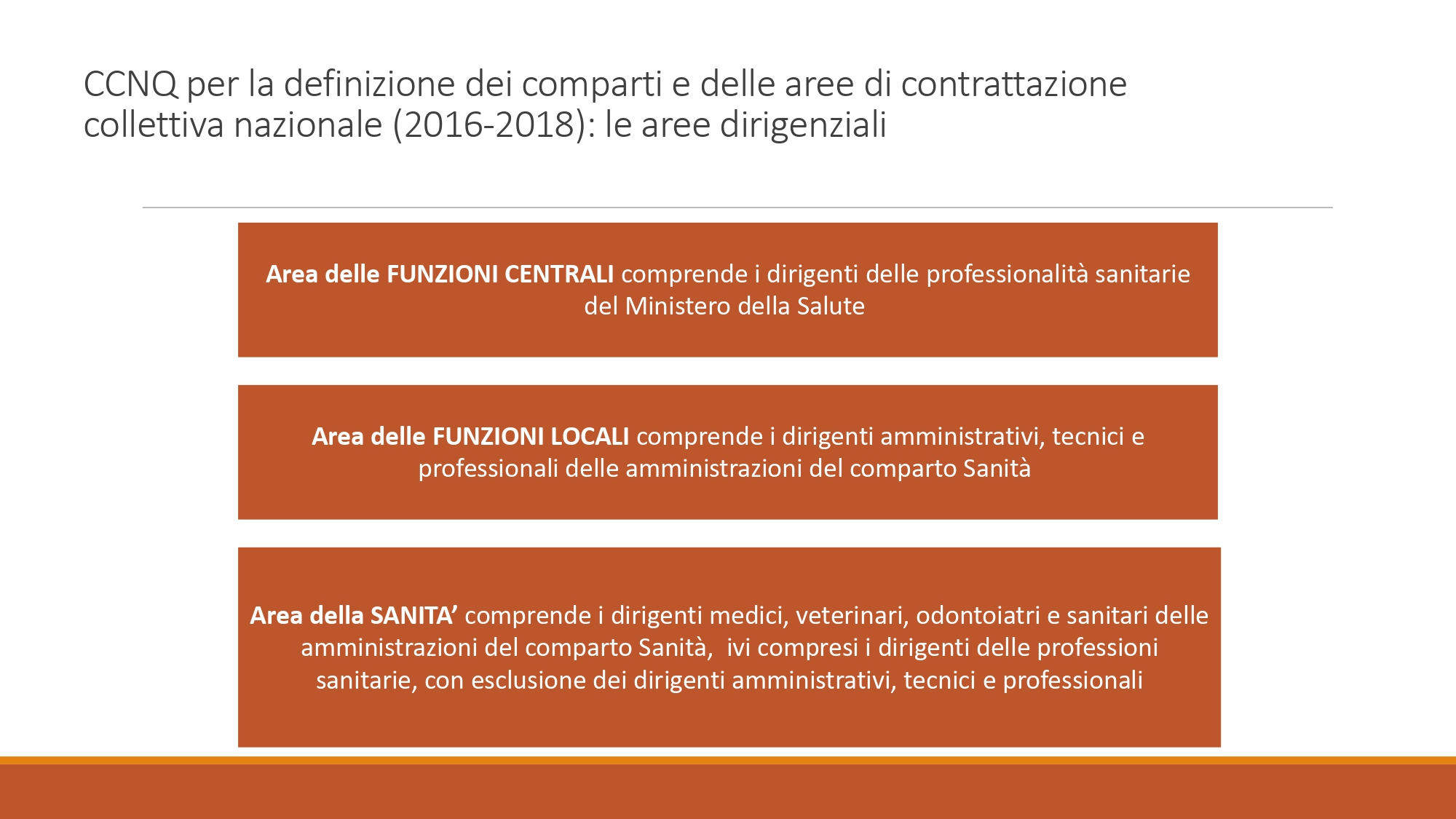

Il personale di livello dirigenziale è diviso in diverse aree di contrattazione, sicché a seconda del ruolo di appartenenza si applica ad esso un diverso contratto nazionale d'area. Più precisamente confluiscono nell'area della sanità dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari, mentre al personale dirigente del ruolo amministrativo, tecnico e professionale di applica il contratto dell'area delle funzioni locali e quello delle funzioni centrali per i dipendenti del Ministero della salute appartenenti alle professionalità sanitarie (CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale 2016-2018).

I contratti collettivi sono stipulati a livello nazionale dall'Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e dai sindacati più rappresentativi e ad essi è affidata la disciplina del rapporto di lavoro e delle relazioni sindacali (d.lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 40). Ad essi accede la contrattazione integrativa a livello di singolo ente, con capacità di incidere in particolare sugli aspetti retributivi del rapporto.

1.2. L'accesso al ruolo del personale sanitario

La tradizione giuridica europea individua nel concorso - o in altri sistemi di reclutamento ispirati ai medesimi principi di selezione meritocratica e imparziale - lo strumento prevalente per l'accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, secondo un’evoluzione che ha caratterizzato tutti i moderni stati di diritto sin dal XIX secolo, ove il concorso si è affermato quale strumento utile a una maggiore professionalizzazione della pubblica amministrazione, consentendo nel contempo di porre un freno al dilagare di comportamenti clientelari e di rafforzare l’identità nazionale.

Così l’ordinamento giuridico italiano individua nel concorso il pubblico il sistema normale di reclutamento nei pubblici impieghi là ove stabilisce che «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» (art. 97, co. 4°, Cost.), secondo un principio che vale altresì per il personale del SSN.

Detto principio soddisfa l'interesse pubblico al buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione (art. 97, co 2, Cost.), realizzando nel contempo l'interesse dei cittadini all'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza (art. 51 Cost), che dà a propria volta attuazione al diritto di tutti i cittadini a trovare un'occupazione (diritto al lavoro:art. 4 Cost.).

Attraverso la procedura concorsuale la pubblica amministrazione ha modo di selezionare i candidati "migliori”, ossia le persone - tra quanti hanno presentato domanda - in possesso della professionalità e la preparazione necessaria per ricoprire l'impiego messo a bando, garantendo così una maggiore efficienza ed efficacia dell'amministrazione stessa (principio del buon andamento dell'amministrazione: art. 97, co. 2°, Cost.).

Inoltre, la scelta meritocratica che caratterizza il reclutamento concorsuale svincola il giudizio da ogni valutazione personale o politica, assicurando così che i pubblici dipendenti siano "al servizio esclusivo della Nazione” (art. 98, co. 2°, Cost.), cioè al riparo da qualsivoglia condizionamento improprio (principio di imparzialità dell'amministrazione), nella pur necessaria esecuzione dell'indirizzo politico definito dagli organi di governo (c.d. principio di "distinzione” dell'amministrazione della politica”: art. 4, dlgs. n. 165 del 2001).

La circostanza che coloro che svolgono un'attività lavorativa alle dipendenze della pubblica amministrazione siano stati individuati attraverso una procedura che comporta la scelta - tra tutte le persone in possesso di determinati requisiti - di quelle dotate della migliore preparazione e professionalità, garantisce l'autorevolezza dell'amministrazione e, di conseguenza, una maggiore effettività della sua azione. Agli occhi degli "amministrati”, infatti, l'operato di un dipendente pubblico che ha superato delle prove meritocratiche per rivestire il proprio ruolo, è maggiormente degno di fiducia.

Affinché possa parlarsi di pubblico concorso è necessario che sussistano due requisiti: la natura comparativa e la pubblicità cioè il carattere aperto a tutti i coloro in possesso dei requisiti richiesti (tra le molte Corte Cost. 26 gennaio 2004, n.34; Corte Cost. 16 maggio 2002, n. 194, Corte Cost., 4 luglio 2013, n. 167).

Si intende tradizionalmente per concorso pubblico il procedimento che inizia con la pubblicazione del bando, si articola attraverso le fasi della presentazione della domanda, della nomina della commissione giudicatrice, dell'ammissione dei candidati, della valutazione dei titoli e/o dello svolgimento delle prove e della correzione delle stesse e si conclude con l'elaborazione e pubblicazione della graduatoria finale (es. d.P.R n. 487 del 1994).

Le fasi intermedie possono variare a seconda della tipologia concorsuale, che può essere per titoli, per titoli ed esami, per esami, oppure un corso -concorso (con riferimento soprattutto all'accesso alle categorie superiori e dirigenziali).

A livello di legislazione ordinaria, il principio costituzionale del pubblico concorso trova attuazione nell'art. 35, co. 1, lett. a e co. 3, del d.lgs. n.165 del 2001, che impone alle amministrazioni di provvedere al reclutamento del personale attraverso delle procedure selettive che "garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno” e che assicurino imparzialità, "economicità e celerità di espletamento”. Il principio in parola è espressamente ribadito dalle norme speciali sulla dirigenza sanitaria, che prescrivono il concorso per titoli ed esami quale modalità di accesso al ruolo (d.lgs. n. 502 del 1992, cit., art. 15, co. 7).

La stessa Costituzione ammette la possibilità di derogare al principio del pubblico concorso "nei casi previsti dalla legge”, ove non solo occorre che l'eccezione al principio concorsuale trovi espresso fondamento in una fonte primaria, ma si richiede altresì che siano ad essa sottostanti «peculiari ragioni di interesse pubblico idonee a giustificarle» (Corte Cost., 11 febbraio 2011, n. 42).

Per poter introdurre una deroga allo strumento del pubblico concorso quale sistema di accesso al lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è necessario, dunque, individuare un diverso interesse pubblico da porre a fondamento della diversa modalità di reclutamento.

La deroga non può trovare fondamento nella tutela di diversi interessi, per quanto espressamente tutelati anche con norme di rango costituzionale: così non può invocarsi tout court il principio di solidarietà (Corte cost., 4 giugno 2010, n. 195) e nemmeno le "esigenze strumentali della pubblica amministrazione connesse alla gestione del personale”.

Ciononostante, le eccezioni previste nell'ordinamento sono numerose e riguardano situazioni anche molto eterogenee: si va infatti dalla chiamata diretta mediante "avviamento a selezione" gestito dai centri per l'impiego (un tempo chiamata dalle liste di collocamento) per i posti di minor qualificazione professionale, al personale «di staff» degli organi di indirizzo politico, cioè per quanti prestano la loro opera nei gabinetti di ministri e segretari di Stato, o di assessori e consiglieri dell'amministrazione regionale e locale.

Il medesimo principio vale altresì per l'accesso al ruolo dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, ove si prevede l'elaborazione annuale a livello regionale di una graduatoria per titoli, con precedenza a quanti abbiano conseguito il relativo diploma di specializzazione. Gli iscritti nella graduatoria operano in virtù di un rapporto di lavoro autonomo instaurato con le strutture del SSN, che consente di accedere a un corrispettivo calcolato in buona misura in ragione del numero di pazienti, per i quali a propria volta vale il principio di libera scelta del professionista, nel rispetto di contingenti massimi predeterminati (d.lgs. n. 102 del 1992, art. 8).

2. La libera circolazione dei lavoratori e professionisti in sanità

Nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea, vengono in rilievo le libertà di circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e dei professionisti (art. 51 e 56 TFUE: i professionisti sono ricompresi nella sfera di applicazione della libertà di circolazione dei servizi, che comprendono tutte le attività imprenditoriali e autonome), quali norme capaci di dispiegare effetti direttamente nei confronti dell’amministrazione sanitaria.

In particolare la libertà di circolazione impone di consentire ai lavoratori di uno stato membro di spostarsi all’interno del mercato unico per rispondere a delle offerte di lavoro effettive, di risiedere sul territorio di un altro stato membro per esercitare un’attività lavorativa e di restarvi dopo la cessazione di tale attività.

I Trattati europei espressamente escludono gli "impieghi nelle pubbliche amministrazioni” dall'ambito di applicazione della libera circolazione (art. 45, § 4, TFUE), con ciò accogliendo una tradizione propria dei moderni Stati nazionali, che individuano nell’accesso al pubblico impiego un elemento identitario, perciò indissolubilmente - ed esclusivamente - legato allo status di cittadinanza.

Sin dalle origini tuttavia la locuzione europea è stata intesa in senso restrittivo, intendendosi l’esclusione circoscritta ai soli impieghi cui sia correlato l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, cioè quelli caratterizzati dall' «esercizio di autorità pubblica» e dalla «cura e salvaguardia degli interessi generali dello Stato o di altri enti pubblici».

Così progressivamente si è affermata l'apertura ai cittadini europei degli impieghi negli ospedali pubblici ( C. giust. CE, 3 giugno 1986, C-307/84 ), al pari di quelli nelle scuole e università pubbliche (C. giust. CE, 27 novembre 1991, C-4/91), nei servizi pubblici e nelle attività di interesse economico generale ( C.giust. CE, 1 dicembre 1993, C-37/93 ), ai posti di lettore di lingua straniera (C. giust. CE, 30 maggio 1989, C-33/88), ai posti di ricercatore del Cnr purché estranei all'esercizio di funzioni direttive o di consulenza dello Stato (C. giust. CE, 16 giugno 1987, C-225/85), e così via.

Al contrario permangono riservati ai cittadini nazionali nella maggior parte degli Stati membri gli impieghi nelle forze armate, in polizia e nelle altre forze di tutela dell'ordine pubblico, presso le autorità giudiziarie e fiscali e nel corpo diplomatico, ferma restando la possibilità di ampliare ulteriormente gli impieghi "aperti” ai cittadini europei, posto che la deroga di cui all'art. 45, § 4, TFUE autorizza gli ordinamenti nazionali a prevedere delle eccezioni, ma certo non le impone.

Sin dall'epoca moderna inoltre la riserva dell'accesso ai soli cittadini è stata normalmente derogata per gli impieghi a carattere tecnico o d'alto contenuto intellettuale. Così ad esempio in Italia - come in molti altri paesi europei - sin dal 1859 si è consentito agli stranieri di divenire professori universitari o membri dei consigli delle Camere di Commercio.

Le libertà di circolazione trovano completamento nel divieto di irragionevoli discriminazioni in ragione della nazionalità, che a propria volta impone l’obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da un altro stato membro.

L'accesso alla procedura concorsuale prevede infatti requisiti minimi nei titoli di studio, definiti dall'ordinamento e dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità e indicati nei relativi bandi di concorso.

Il titolo di studio richiesto - al pari degli ulteriori requisiti professionali ed eventualmente fisici di cui al bando - dev'essere proporzionalmente correlato alle caratteristiche del posto messo a concorso, pena l'illegittimità del bando per eccesso di potere (nel caso si tratti di requisito previsto dalla legge questa può essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 97 e 51 Cost.).

Il riconoscimento di titoli di studio e qualifiche professionali è disciplinato dalla Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (v. anche il Libro verde relativo al personale sanitario europeo del 10 dicembre 2008), che - benché finalizzata espressamente a dare attuazione alla libera circolazione dei servizi - ha nel tempo assunto rilevanza anche per l’accesso alla pubblica amministrazione.

È bene evidenziare che la disciplina richiamata introduce un regime di riconoscimento particolarmente favorevole per le professioni sanitarie (medici, infermieri, veterinari, dentisti, responsabili d’assistenza generali, ostetriche, farmacisti, cui si aggiungono i soli architetti), che sono soggette a un “regime generale” in cui il riconoscimento è essenzialmente automatico e vincolato, in ragione dell’elevato livello di uniformazione a livello europeo di tali formazioni. Viceversa negli altri casi (ad es. per gli avvocati) l’ordinamento nazionale può prevedere particolari misure di compensazione cui subordinare il riconoscimento (ad es. lo svolgimento di uno stage o tirocinio professionale).

La disciplina europea è altresì invocabile per favorire la mobilità professionale del personale in servizio da un’amministrazione all’altra, imponendo di riconoscere l’esperienza professionale maturata presso le amministrazioni nazionali allo stesso modo di quella maturata all’interno del singolo paese membro, e dunque, ad es., di aprire i concorsi interni al personale di Stati terzi (cfr. C. Giust. Ce, 9 settembre 2003, C-285/01).

Una mobilità in tal senso può assumere ad un ruolo fondamentale di strumento d’integrazione delle amministrazioni nazionali ed europee, facilitando lo scambio di esperienze e il rafforzamento dei legami tra le istituzioni della rete europea delle amministrazioni sanitarie, oltre che di strumento di professionalizzazione delle amministrazioni stesse nella misura in cui favorisce la crescita dei dipendenti.