Unità 11 - La tutela civile, penale e amministrativa del diritto alla salute e la responsabilità degli operatori sanitari

| Site: | Insegnamenti On-Line |

| Course: | Diritto sanitario (Torino) - 9 CFU - 21/22 |

| Book: | Unità 11 - La tutela civile, penale e amministrativa del diritto alla salute e la responsabilità degli operatori sanitari |

| Printed by: | Utente ospite |

| Date: | Monday, 24 November 2025, 4:06 PM |

Description

La tutela civile, penale e amministrativa

1. La tutela civile e amministrativa del diritto alla salute e la responsabilità degli operatori sanitari

I rapporti tra i professionisti sanitari e i pazienti sono al centro di un articolato e attualissimo dibattito sulla tutela apprestata dall'ordinamento giuridico: per le ipotesi in cui in ragione di questo rapporto derivino danni ai pazienti, sulle condizioni per la risarcibilità, sui conseguenti oneri processuali delle parti e più in generale sul danno risarcibile.

Il tema della responsabilità in medicina si affronterà distinguendo il rapporto medico-paziente dal rapporto struttura sanitaria-paziente.

In questa unità si analizzerà in particolare la tutela della salute e la responsabilità degli operatori sanitari, con attenzione ai diversi profili di responsabilità e alla luce delle più recenti novità legislative in materia.

La responsabilità civile dell'operatore sanitario è stata alternativamente ricondotta alla responsabilità da illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) e a quella da inadempimento del contratto (art. 1218 c.c.), con importanti ricadute in relazione agli oneri processuali in capo alle parti nel processo e ai termini di prescrizione.

Dalla definizione della responsabilità come di tipo contrattuale (art. 1218 c.c.), cioè come inadempimento di un'obbligazione preesistente sussistente tra l'operatore e il paziente, e dunque come una violazione del diritto di credito di quest'ultimo al corretto adempimento della prestazione convenuta, invocabile nei confronti dell'operatore, consegue la concentrazione dell'onere della prova in giudizio in capo al sanitario. Questi si libera infatti dall'obbligo di risarcire il danno che deriva dall'inadempimento solo dimostrando di aver adempiuto correttamente la prestazione, mentre in capo al paziente incombe l’onere di allegare l'instaurarsi del rapporto obbligatorio e il correlato inadempimento, di norma identificato con l'insorgere o aggravarsi di una patologia in conseguenza dell'intervento medico.

Nei fatti al paziente è sufficiente allegare il ricovero ospedaliero per dimostrare la sussistenza del rapporto obbligatorio e il conseguente aggravarsi delle condizioni di salute: per liberarsi della responsabilità risarcitoria il sanitario deve dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (ad es. perché l'aggravarsi delle condizioni di salute è derivato da una condizione patologica preesistente non conoscibile ex ante) o l'interruzione del nesso di causalità tra condotta e danno (ad es. perché la prestazione convenuta si è rivelata in concreto inesigibile in ragione del verificarsi di un aggravamento imprevedibile).

Ove la responsabilità sia considerata come di tipo contrattuale, la prescrizione è decennale.

Dall'inquadramento della responsabilità come di tipo extracontrattuale (art. 2043 c.c.) - cioè come obbligo risarcitorio derivante da un fatto illecito, in violazione del generale principio del "neminem laedere" che opera nei rapporti tra tutti i soggetti dell'ordinamento - consegue invece l’inversione del suddetto onere della prova in giudizio. E' il danneggiato (id est il paziente) a dover dimostrare gli elementi costitutivi della responsabilità: la condotta illecita, l'elemento psicologico (dolo o colpa), il nesso causale e il danno. In proposito è particolarmente impegnativa la prova dell'elemento psicologico, cioè del carattere doloso o, più facilmente, colposo del comportamento, che importa la dimostrazione della negligenza, imprudenza o imperizia che l'ha sorretto, o della violazione di "leggi, regolamenti, ordini, o discipline" (art. 43 c.p.). La prescrizione è in questo caso quinquennale.

Pertanto è evidente che la definizione della responsabilità come contrattuale è sicuramente più vantaggiosa per il paziente, viceversa la definizione in termini di responsabilità extracontrattuale è più vantaggiosa per l'operatore sanitario. In quest'ultimo caso, infatti, il c.d. rischio della "causa ignota", che si verifica ove non sia chiaro il nesso di causalità tra comportamento e aggravamento delle condizioni di salute, grava sul danneggiato (il paziente), il quale, se non riesce a provare il rapporto di causalità e l'elemento psicologico che ha sorretto il comportamento (la negligenza, imprudenza, imperizia dell'operatore), non può ottenere il risarcimento del danno.

Fino alla fine degli anni novanta (cfr. Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1999, n. 589), la responsabilità medica per i danni cagionati in sede di attività terapeutica o diagnostica era ricondotta a un illecito di tipo extracontrattuale, poiché non si riteneva sussistere un rapporto contrattuale tra operatore sanitario e paziente.

Si affermava viceversa che il medico effettuasse la prestazione in ragione esclusivamente del rapporto d'impiego che lo lega alla struttura sanitaria e senza assumere obbligazioni direttamente nei confronti del paziente.

Si è evidenziato tuttavia che, pur non assumendo un vincolo contrattuale direttamente nei confronti del paziente, non può tuttavia ritenersi che il medico si ingerisca nella sfera di quest’ultimo senza alcun titolo e senza che possa rilevarsi tra i due un rapporto qualificato e idoneo a fondare un'obbligazione che si differenzi dal generale obbligo di non violare il principio del neminem laedere.

Un inquadramento nei termini della responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), è inoltre stato ritenuto in contrasto con l'esigenza dell'effettività della tutela del paziente stesso, in ragione dell’onere probatorio in capo al paziente e della prescrizione in cinque anni.

La responsabilità del medico è stata dunque ritenuta di tipo contrattuale: vuoi sulla base norma costituzionale che configura la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici per i danni arrecati a terzi nell'esercizio proprie funzioni (art. 28 Cost.), vuoi individuando nel rapporto un contratto a favore di terzo (art. 1411 c.c.).

La svolta della richiamata sentenza della Cassazione di fine anni novanta ha preso le mosse dalla considerazione che il rapporto tra medico e paziente può qualificarsi come rapporto contrattuale "di fatto" in ragione del c.d. "contatto sociale qualificato" che si instaura tra i due al momento della presa in carico del paziente da parte del sanitario. Ne consegue la ricostruzione della responsabilità del sanitario come di tipo contrattuale, con le correlate implicazioni in termini di onere della prova e prescrizione (art. 1218 c.c.).

La c.d. legge Balduzzi (d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189) ha apportato significative modifiche alla disciplina della responsabilità medica, specie nella ricostruzione della natura giuridica della responsabilità del sanitario, richiamando espressamente la responsabilità extracontrattuale (ex. art. 2043 c. c.) e suscitando così ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza.

Sul punto la giurisprudenza si è espressa in maniera differente. Alcune pronunce dei tribunali di merito (ad es. Trib. Milano, 17 luglio 2014; Trib. Torino, 14 febbraio 2013) hanno qualificato la responsabilità medica in termini aquiliani.

In senso contrario la Cassazione, che ha continuato a ricondurre la responsabilità medica a un illecito di tipo contrattuale, in ragione anche della non felice formulazione della norma che non opera una qualificazione diretta della responsabilità, ma piuttosto allude a una natura extracontrattuale che sembra presupposta, dunque facilmente superabile ("resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile"; Cass., sez. III, n. 4030 del 2013).

Tuttavia la materia è stata di recente nuovamente oggetto di importanti modifiche legislative.

La l. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d legge Gelli Bianco) recante Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ha abrogato espressamente l'art. 3 del d.l. n. 158 del 2012 e ha direttamente stabilito all'art. 7 la responsabilità ex art. 1218 c. c. della struttura sanitaria ed ex art. 2043 c.c. dell'esercente della professione sanitaria "salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente".

Sicché ad oggi l'operatore risponde senz'altro a titolo extracontrattuale, mentre per la struttura sanitaria la responsabilità rimane di tipo contrattuale, con un effetto che è dissuasivo dell'esercizio dell'azione nei confronti dell'operatore.

Si noti oltretutto che l'operatore risponde tradizionalmente soltanto per dolo e colpa grave, conformemente alla disciplina della responsabilità del professionista per "problemi tecnici di speciale difficoltà" (art. 2236 c.c.), che riceve peculiare conforto dalle norme applicabili ai dipendenti pubblici, ove la medesima limitazione è prevista con portata generale (d.P.R. n. 3 del 1957, art. 22). La struttura, viceversa, risponde comunque anche per colpa lieve.

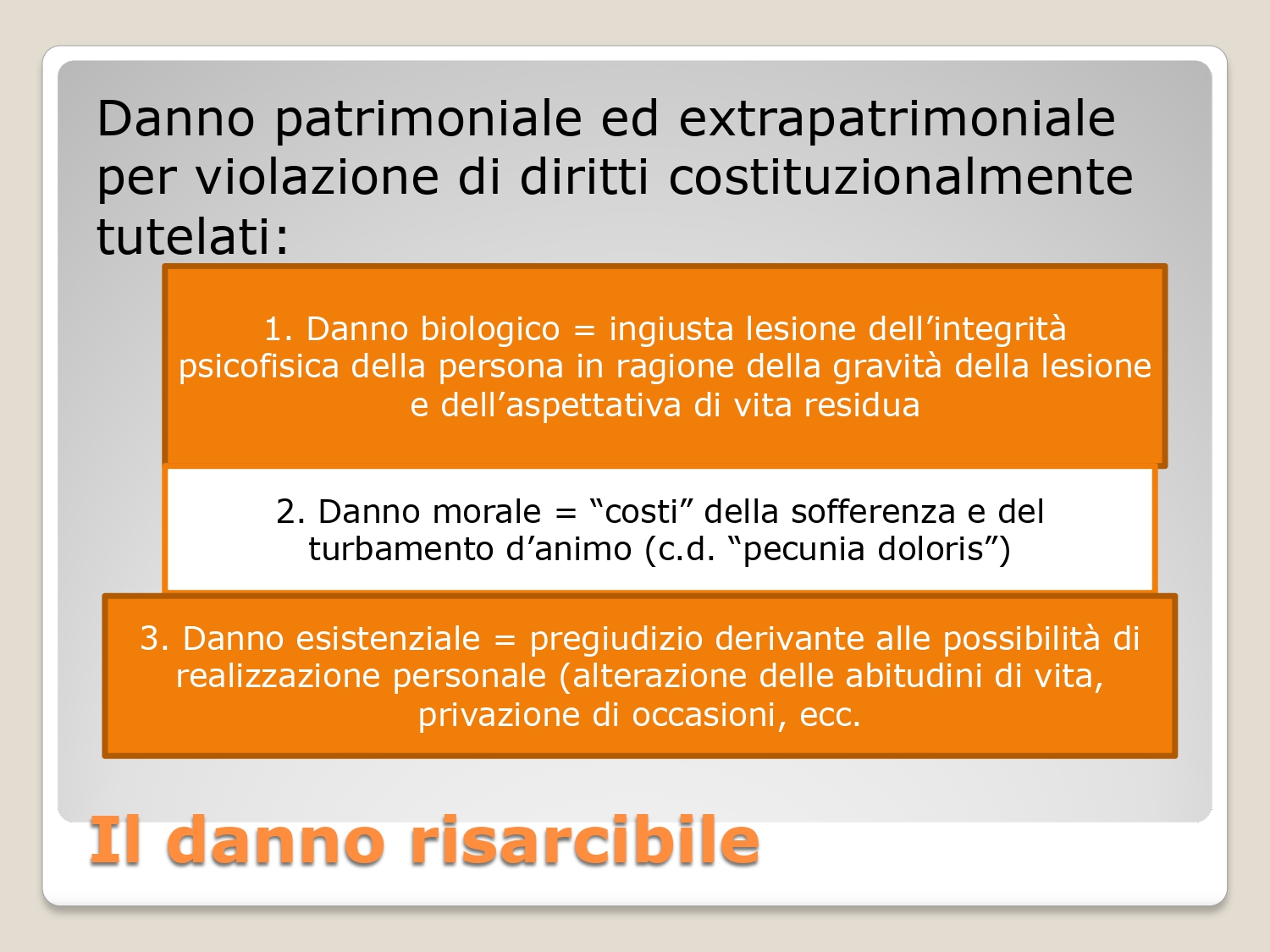

1.1. Il danno risarcibile

Il diritto alla salute è risarcibile sia in termini di danno patrimoniale che di danno non patrimoniale.

Il primo comprende, come noto, sia il danno emergente (es. le spese mediche eventualmente sostenute ai fini del recupero), sia il lucro cessante, pari in particolare alle minori occasioni di guadagno determinate dalla necessità di arrestare la propria attività lavorativa, o alla diminuita capacità di produzione di reddito causata da una menomazione permanente.

Da tempo si è riconosciuto tuttavia che la indennizzabilità del diritto alla salute "non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza", dunque con pieno riconoscimento del valore ex se del bene salute e della sua risarcibilità anche in termini non patrimoniali (Corte cost., 26 luglio 1979, n. 88).

L'affermazione è di particolare rilevanza perché consente di riconoscere pienamente il valore del bene salute anche nel caso di soggetti che non abbiano ancora la capacità di produrre reddito (si pensi ad es. a un neonato), o che l'abbiano perduta o mai acquisita (ad es. un inabile al lavoro), valorizzando altri elementi, quali l'incidenza dell'evento sull'aspettativa e sulla qualità di vita.

Per lungo tempo si è affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale esclusivamente ai sensi del combinato disposto dell'art. 2059 c.c. e 185 c.p., ove il primo dispone il risarcimento di tale voce nei soli casi "previsti dalle legge", il che ha portato a limitare l'obbligo risarcitorio all'ipotesi in cui la condotta integrasse gli estremi di un reato, atteso che il codice penale dispone in tali casi la risarcibilità sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale (art. 185, comma 2, c.p.: "Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").

In tal senso si affermava in particolare la risarcibilità del danno morale nel caso esclusivamente di condotte penalmente rilevanti, ove lo stesso è inteso come "pecunia doloris", cioè come una somma di denaro riconosciuta a compensazione del patema d'animo, della sofferenza provocata dal comportamento.

La giurisprudenza costituzionale tuttavia ha affermato una lettura costituzionalmente orientata dell'obbligo risarcitorio in caso di illecito civile (art. 2043 c.c.), sul presupposto che il carattere fondamentale del diritto alla salute affermata espressamente dalla Costituzione (art. 32 Cost.) impone di estendere l'obbligazione risarcitoria oltre le componenti in senso stretto patrimoniali, comprendendo altresì "tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana". La lettura conduce dunque ad affermare il carattere "ingiusto" del danno - con conseguente obbligo di risarcirlo anche in caso di illecito civile - in ragione della violazione di un diritto fondamentale costituzionalmente protetto, con riconoscimento del c.d. danno biologico (Corte cost., 14 luglio 1986, n. 184).

Al danno biologico si giustappone quello esistenziale, teso al riconoscimento del pregiudizio derivante alle possibilità di realizzazione personale in ragione della lesione della salute.

A fronte delle diverse voci di danno extrapatrimoniale individuate dalla giurisprudenza (morale, biologico, esistenziale, tanatologico), si è esclusa l'autonoma moltiplicazione delle stesse (cfr. Cass. S.U., 11 novembre 2008, n. 26972).

La l. n. 24 del 2017 è intervenuta sul tema del danno in particolare con il rinvio alle tabelle allegate al codice delle assicurazioni private ai fini della quantificazione, offrendo così parametri oggettivi alla determinazione del danno alla salute nella sua componente non patrimoniale, specialmente relativa al danno biologico (art. 7, comma 4).

1.2. (segue) la responsabilità amministrativa dell'operatore sanitario

Nel caso in cui la struttura sanitaria abbia risarcito il danno

arrecato a un terzo è esperibile l'azione innanzi alla Corte dei conti per il

risarcimento del danno erariale in tal modo provocato.

Si parla in questi casi di responsabilità amministrativa, su cui, come

anticipato, ha giurisdizione la Corte dei Conti.

La responsabilità amministrativa per danno erariale sorge o quando i dipendenti abbiano arrecato un danno diretto all'amministrazione o quando quest'ultima abbia dovuto risarcire i terzi per i danni provocati loro dalle azioni od omissioni proprio dei suoi dipendenti nell'ambito di un processo civile (c.d. danno indiretto), in ogni caso in conseguenza di una condotta tenuta in violazione degli obblighi di servizio.

Essa trova fondamento nel rapporto di servizio, che si ritiene sussista ogni qual volta un individuo sia "stabilmente inserito" nell'organizzazione di un ente pubblico, a prescindere dal titolo giuridico da cui dipende il suddetto inserimento, dunque ad es. anche per i volontari della Croce Rossa alla guida delle autoambulanze o per i titolari di un rapporto di lavoro autonomo (es. medici di medicina generale), Si richiede inoltre la riferibilità della condotta alle mansioni attribuite al dipendente (nesso di occasionalità necessaria).

Anche tale responsabilità è «limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» (l. 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1), secondo una soluzione che la Corte costituzionale ha ritenuto coerente con la tutela del buon andamento della p.a. (art. 97, comma 2, Cost.) perché evita che il timore di incorrere in una condanna risarcitoria paralizzi l'iniziativa del dipendente provocando inerzie e ritardi (Corte cost., 20 novembre 1998, n. 371), ponendosi dunque da freno anche rispetto alla c.d. medicina difensiva, che può comportare la prescrizione di prestazioni diagnostiche non necessarie, o viceversa può indurre l’operatore a non assumere rischi (ad es. affrontando interventi particolarmente delicati).

Da ultimo si è previsto che ai fini della responsabilità dolosa sia dimostrata la "volontà dell'evento dannoso" e - con norma transitoria, destinata a trovare applicazione sino al 31 dicembre 2021 - si è circoscritta la responsabilità per danno erariale di funzionari e dipendenti pubblici (dunque anche degli operatori sanitari) ai comportamenti commessi con dolo, con esclusione dunque della rilevanza a fini risarcitori della colpa grave. Tale limite non trova tuttavia applicazione nel caso in cui il danno sia derivato da omissione o inerzia del soggetto agente (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, art. 21, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120).

La giurisdizione spetta alla Corte dei Conti e la relativa azione è esercitata dalla procura presso la Corte dei Conti stessa: solo in senso lato può qualificarsi, dunque, come un'azione di rivalsa. La legittimazione in capo a un soggetto terzo è d'altra parte funzionale a una più efficace tutela dell'interesse pubblico, atteso che ci si può presumibilmente attendere un atteggiamento "protettivo" da parte dell'amministrazione di appartenenza che potrebbe non essere facilmente incline all'esercizio dell'azione risarcitoria.

La disciplina del processo si caratterizza per alcuni istituti di favore nei confronti del dipendente, che ne alleviano la posizione, tra cui si ricordano in particolare il potere di riduzione della condanna in considerazione delle circostanze della condotta, che è volto a commisurare l'entità del risarcimento alla responsabilità del convenuto (R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 52), o ancora l'intrasmissibilità del debito agli eredi fermo restando l'ingiustificato arricchimento, o ancora la prescrizione quinquennale che decorre dalla data in cui il fatto si è verificato ovvero, in caso di occultamento doloso, da quella della sua scoperta (per una responsabilità che pure è contrattuale, in quanto fondata sul rapporto di servizio, e dunque naturalmente soggetta al termine ordinario di prescrizione di durata decennale).

Trattasi dunque di una peculiare forma di responsabilità risarcitoria, che assume almeno in parte i caratteri di una sanzione e viceversa non assolve pienamente alla funzione restitutoria propria della responsabilità da inadempimento del contratto.

Ove a risarcire il danno sia stata una struttura privata, accreditata o meno, questa può esercitare direttamente l’azione di rivalsa per il recupero di quanto versato nei confronti dell’operatore responsabile, anche in questo caso nei limiti del dolo o colpa grave (l. n. 24 del 2017, art. 9).

1.3. La responsabilità penale dell'operatore sanitario

Per quanto attiene alla responsabilità penale del medico, occorre mettere anzitutto in evidenza come, mentre con l’azione civile si tutela in via risarcitoria l’interesse privato del paziente, l’azione penale protegge interessi pubblici.

Presupposti della responsabilità penale del medico sono la sussistenza dell’elemento oggettivo (la condotta, l’evento, il nesso causale) e di quello soggettivo (dolo o colpa).

La condotta si può configurare tanto in termini attivi - nel caso in cui il medico non esegua correttamente il trattamento sanitario - quanto in termini omissivi (art. 40 c.p.), ad es. nell'ipotesi di mancata esecuzione di analisi che avrebbero potuto evitare un aggravamento della situazione del paziente, secondo una valutazione da effettuarsi in ogni caso sulla base delle informazioni scientifiche a disposizione.

Per quanto attiene al nesso causale, sussiste una differenza rilevante tra la responsabilità penale e quella civile: mentre in materia civile si adotta la regola del “più probabile che non”, in materia penale si adotta quella della “responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio”, richiedendosi dunque un accertamento più rigoroso in ragione della maggiore afflittività delle conseguenze della medesima responsabilità (Cfr. Cass., pen. S.U., 11 novembre 2002, n. 30328).

Ai fini dell'individuazione della responsabilità penale per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) o di omicidio colposo o preterintenzionale (art. 584 e 589 c.p.), si richiede che la condotta sia "condicio sine qua non" dell'evento dannoso, condizione cioè senza la quale l’evento non si sarebbe verificato, secondo una valutazione più rigida di quella in ambito civile che invece ammette che il nesso causale sia dimostrato quando le ipotizzabili cause alternative risultino remote.

L’elemento soggettivo si configura principalmente in termini di colpa (ar. 43 c.p.): generica per imprudenza, negligenza e imperizia, specifica nei casi di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Leggi la cui inosservanza può generare una colpa medica specifica sono ad esempio la l. n. 194 del 1978 in tema di interruzione di gravidanza, o la l. n. 40 del 2004 in tema di fecondazione assistita.

Con la c.d. legge Balduzzi si è esclusa a fini penali la colpa lieve del sanitario che abbia osservato le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (d.l. 13 settembre 2012, n. 158 art. 3, conv. in l. 8 novembre 2012, n. 189), con norma intesa a depenalizzare i comportamenti di quanti si siano attenuti alle linee guida (cfr. Cass. pen., 1 luglio 2015, n. 45527). Tuttavia non è univoca l'individuazione di queste ultime, posta l'assenza di parametri obiettivi di identificazione: non vale ad es. invocare linee guida che siano ispirate "ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente", che viceversa il medico ha il dovere di disattendere (Cass. pen., sez. IV, n. 11493 del 2013). La Cassazione ha di recente affermato che l'esclusione della responsabilità per colpa lieve prevista dalla c.d. legge Balduzzi si applica ai soli casi di imperizia, non anche alla imprudenza e negligenza (cfr. Cass., pen., 23 aprile 2015, n. 16944).

La l. n. 24 del 2017 ha apportato modifiche anche alla responsabilità penale.

Anzitutto essa introduce una peculiare fattispecie di "responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria" stabilendo una responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario (art. 590 sexies), ove si prevede che "qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino alle specificità del caso concreto".

La stessa legge peraltro risolve la questione dell'identificazione delle linee guida a tal fine rilevanti, prevedendo l'istituzione del “Sistema nazionale per le linee guida” (SNLG) pubblicato sul sito internet dell’Istituto superiore di sanità pubblica, per la raccolta delle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute. Prima di disporre la pubblicazione l’Istituto superiore di sanità pubblica verifica la metodologia adottata per la stesura delle linee guida e la rilevanza delle evidenze mediche dichiarate a supporto*.

Anche l’iscrizione nell’elenco delle società scientifiche è regolamentata e prevede criteri di rappresentatività sul territorio nazionale, di tutela della trasparenza e rappresentatività, di autonomia e indipendenza.

In tema di responsabilità penale degli operatori sanitari per la somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, occorre evidenziare come si sia di recente introdotto il c.d. "scudo penale", con norma che esclude la responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 del codice penale (omicidio colposo e lesioni colpose), purché l'uso del vaccino sia "conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicati sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione (d.l. 1° aprile 2021, n. 44, art. 3, in attesa di conversione).